|

| 家庭教育 | 同样挨批评,为什么有的孩子会长进,有的孩子要“走极端”? |

| 发稿作者:宝鸡心理 发布时间:2022年11月07日 |

家庭教育 | 同样挨批评,为什么有的孩子会长进,有的孩子要“走极端”?

最近一提批评孩子,很多家长就连连摆手:“现在的孩子可批评不得,否则不是‘杀人’就是‘跳楼’!” 同样是批评,怎么差别会这么大呢?

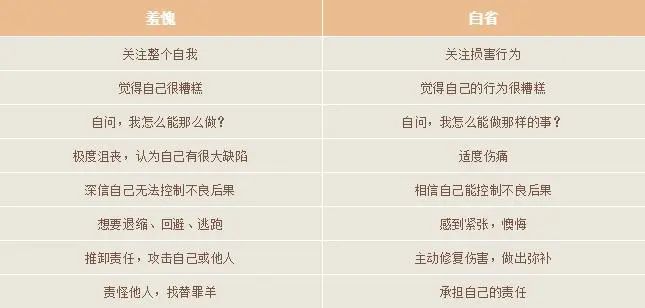

“批评”也有大不同 看到这些极端事件,很多人的第一反应都是觉得,可能家长太溺爱孩子导致他受不了一点委屈,或者孩子内心太脆弱抗压力差等原因造成。但其实,批评之所以能被演变成极端事件,很可能是因为我们从来没想过,孩子被批评后产生的消极情绪也是有区别的—— 不是家长不能批评,是应该让孩子在批评后进行自我反省,而不是仅仅感到羞愧。  也就是说,虽然都是“批评”,但批评的方式、语言、环境,也有大不同。 比如孩子贪玩考试不理想,家长可能有两种反应:

表面上看,这两句话都是批评,都是在指出孩子的错误。可是,在孩子看来,它们却有着完全不同的意义。 一个让人自省,一个导致羞愧! 首先我们要明白,什么是批评? 首先,批评是一种反馈,对孩子行为、表现的回应。 其次,正确的批评应该是有建设性的,就是必须要对孩子有帮助、有益处。 由此可见,反应一才是一种正确的批评,因为是在帮助孩子一起分析、解决错误,而不是一味指责,是在引导孩子把注意力放在行为上,放在如何进步、如何更优秀上,在这样的批评下孩子才会自省。 而反应二则更像是羞辱,孩子听了是什么感受呢? “笨”、“没用”,这样的攻击词汇除了让孩子自我否定外,没有任何建设性作用。 因为它针对的不是错误本身,而是孩子这个个体,会在孩子心中掀起强烈羞耻的负面情绪。 所以,都是批评,两种截然不同的感受是怎么产生的?简单来说:

批评不当,娃长大容易走歪路 对一个孩子来说,批评后是善于自省还是感到羞愧,不只是名称、概念上的差别,而很可能会关系到他们日后遇到的人生风险。 国外某心理学教授曾经带领团队针对羞耻和自省做过一项研究: 他们从九所公立小学招募到380名5年级的儿童及父母,这些孩子年龄在10-12岁之间,研究人员把他们分为“容易羞耻”和“容易自省”两组。 此后分别在孩子上7年级、8年级时和满18岁(18-21岁)后,进行了追访。 结果发现:儿时羞耻感强烈的孩子,成年后更容易实施危险行为。 儿时容易自省的孩子,成年后则更倾向于保护自己。  原因是,容易产生羞耻感的孩子不太容易承认自己错了,而是倾向于合理化行为、歪曲事实; 但是,容易自省的孩子则会主动承认错误,还尽力弥补。

这就像滚雪球一样,满满的羞耻感开始让一个孩子沦落,自省就像盾牌一样保护孩子始终面向阳光。 而这一切,就源自父母的一句批评。 千里之堤毁于蚁穴,任何一个突发事件其实都是积累的结果,那些因为父母批评一句就闹着跳楼、自杀甚至弑父弑母的孩子,可能内心早已被羞耻感给吞噬了。 版权声明:本平台旨在传播心理学知识, 尊重原创,非原创文章皆选自网络,版权归相关权利人所有,如存在不当使用的情况,可随时联系我们予以署名更正,或做删除处理。

|

| 上一篇: 当好特殊儿童父母:让情绪成为荆棘之路上的好帮手 |

| 下一篇: 脑科学告诉你:当下为什么这么多学生变得爱“躺平”? |

版权所有:宝鸡市心理卫生行业协会

技术支持:微飞翔官网

技术支持:微飞翔官网