|

| 家庭教育 | 来自家庭角色的错位 |

| 发稿作者:宝鸡心理 发布时间:2022年11月04日 |

家庭教育 | 来自家庭角色的错位

著名心理学家温尼科特,在英国广播电台育儿讲座中曾说过:“你或许有自己一套标准,也很珍惜自己做主的生活方式,所以我真为你感到遗憾,因为你一旦变成一个妈妈,从此就要适应孩子,而不是相反”。

这话不论从生物进化角度还是人文心理学角度理解都是正确的,这牵扯到“关系里的位置”,特别是家庭三角关系。

我有些来访早年就是这样的小大人:

父母是如何退行成“巨婴”,继而让孩子来喂养的呢?

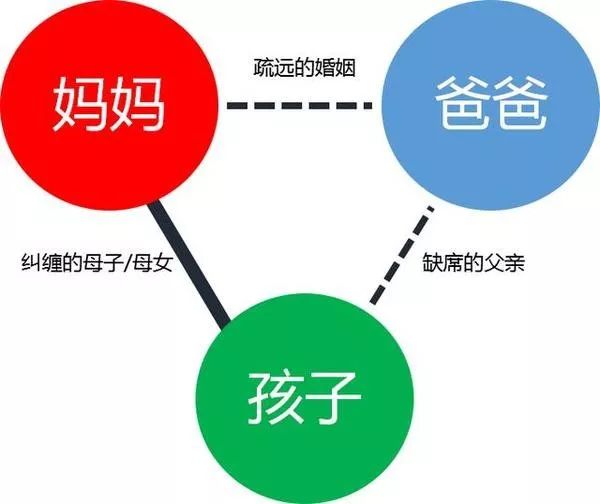

常见的是爸爸缺失,妈妈和孩子过于亲密。可能爸爸长期出差,不管不问,不仅不管孩子,连老婆都不管,只顾忙自己的事业或者别的什么。妈妈很多情绪不能指望伴侣,很可能靠孩子来缓解。

我曾有位男性来访快50岁了至今未婚,依然和75岁的妈妈住在一起。

很久之前,妈妈非常焦虑,到处给儿子介绍对象,可每次最长不超过半年妈妈就会生病,或对儿子女朋友各种不满。有一次,都快订婚了,妈妈突然摔倒在楼梯间,小腿骨折住了3个月医院,儿子不得不陪在妈妈身边,最终和女友也分手了。随着年龄越来越大越发碰不到合适的,最终也不想结婚了。

他的父母感情很差,从他记事开始父母就吵,经常大打出手,每次吵完妈妈就抱他去别的地方住,最多住一年,不让爸爸见他。并各种暗示,只有妈妈才是世上最爱他的人。20多年前父母离婚,来访从此再也没见过父亲,母子二人相依为命直到今天。

这是非常典型的妈妈把儿子当“半个老公”来养,尽管意识上知道不该这样。儿子也心甘情愿“补位”(这会获得更多的爱),填补了父亲的位置,最终导致家庭三角彻底被打破,角色混乱。

除了缺失,父母还通过以下3种方式让孩子变成“小大人”: 威胁与恐吓

给孩子传递信息:“如果你表现不好,就会有糟糕的后果”。

威胁与恐吓会通过苛刻、挑剔甚至非打即骂来表达,也可能通过自己很可怜来表达。 当一种糟糕体验背后有更可怕的体验,人会本能地选择前者。

自我牺牲

为孩子做很多超出自己能力范围的事情,放弃自己某些利益,委曲求全。

这会激发孩子的“内疚感”,觉得亏欠父母,必须要报答他们、喂养他们。 过度褒奖

很多“别人家的孩子”就是这样养成的。

以上不论哪种方式,都在试图把孩子变成“小大人”,都在告诉孩子:“快来满足我、喂养我呀”。

“小大人”长大之后往往出现两个极端:

像《芳华》里的刘峰一样,只要能帮助别人照顾别人,牺牲自己无所谓。他们会过度考虑别人的感受,甚至生存都成问题,还去捐款、扶贫、公益,或收养小动物。因为“舍己为人”就是他存在的意义和价值。

这个极端充分说明了为什么父母会把孩子变成“父母”的根源: 因为在父母小的时候没有机会“做孩子”。他们本该享受的自主、自由、童真、无拘无束被客观因素、被父母中断了。他们看父母脸色、给父母赚钱,等长大就会无意识寻找让自己满足的人。若没有,恰好伴侣又指望不上,就很可能从孩子那里补回在父母那里失去的童年。

所以,家庭稳定的前提是各个成员必须归位:

爷爷奶奶就是核心家庭之外的。 打个比方: 父母就像充电宝,孩子就像手机。 若父母总想给孩子充电,一看到80、90格电就慌了,赶紧充上,甚至明明是满格的,还要不停充,这会缩短手机寿命,也会耗竭充电宝,手机也很不方便,到哪都要拖着个笨重的家伙。而手机还有10格或5格电的时候却找不到充电宝,只能绝望地等待关机。

很多时候爸爸妈妈总搞不明白,你的存在是为了给手机充电,而不是让手机给你充电。同时,充电宝没电时,就要寻找属于自己的电源,而不是设法把手机变成电源。

做到这一点并不容易,这需要:

认清一个事实 明白一个道理 坚守两个原则

这个事实是:亲子之爱是单向的。

经典影片《当幸福来敲门》就生动诠释了什么是单向的、无条件的爱:

这些事都是和6岁儿子一起经历的,但这个爸爸从未在儿子面前表现出悲伤、绝望、无助,也从未让儿子体验到自己的艰辛。相反,父亲通过游戏互动、通过乐观积极的态度、通过与有钱人相处时的自尊自爱,让孩子不断感受希望、体验幸福。

需要明白的道理是:尽最大可能知道自己的“原始需求”。

需要遵循的两个原则是:

所以最后,

版权声明:本平台旨在传播心理学知识, 尊重原创,非原创文章皆选自网络,版权归相关权利人所有,如存在不当使用的情况,可随时联系我们予以署名更正,或做删除处理。

|

| 上一篇: 心理学视角下的夫妻夫妻吵架翻旧账 |

| 下一篇: 从吼叫到沟通:如何用爱的语言重塑亲子关系 |

技术支持:微飞翔官网